「うちの子、パパにだけ見慣れない反応をするんだけど…」「もしかして、パパのこと嫌いなの?」と、赤ちゃんの様子を見て心配になるパパやママはいらっしゃいますか。

その行動は「パパ見知り」というものかもしれません。

パパ見知りは、赤ちゃんが成長する過程で見られる自然な行動であり、身近な人とそうでない人を区別できるようになり、愛着形成が進んでいる大切なサインです。

これは決してパパを嫌いになったわけではありません。

赤ちゃんにパパ見知りが見られても不安にならなくて大丈夫です。

これは赤ちゃんが順調に育っている証拠であり、パパとの関係をさらに深める素晴らしいチャンスでもあります。

この記事では、赤ちゃんにパパ見知りが見られる原因や時期・期間の目安、そして焦らずに取り組める具体的な対策について詳しく解説します。

パパ見知りを乗り越えるためのヒントを見つけて、家族みんなで赤ちゃんとの時間をもっと楽しみましょう。

パパ見知りは正しい関わりで乗り越えられます

この記事でわかること

- パパ見知りが赤ちゃんの心身の発達サインである理由

- 赤ちゃんにパパ見知りが見られる主な原因とメカニズム

- パパ見知りがいつから始まり、いつ頃まで続くかの目安

- 赤ちゃんのペースに合わせた具体的な対策と接し方

- パパ見知りをきっかけに築かれる赤ちゃんとの愛着関係

| 見出し | 内容 |

|---|---|

| 「パパ見知り」が示す赤ちゃんの成長サイン | ・身近な人とそうでない人を区別する成長サイン ・愛着形成の証でパパが嫌いになったわけではない ・生後半年頃から見られる自然な行動 ・自分を守る能力の獲得につながる一時的な反応 |

| なぜ?赤ちゃんのパパ見知りが見られる原因 | ・認知能力の発達で警戒心を持つ ・毎日接する人に安心感を抱くため ・ママとの関わり頻度の違いから慣れない ・声や匂いなど感覚的な違い 戸惑う人見知りの一種 |

| 知っておきたいパパ見知り|時期と期間の目安 | ・生後6ヶ月頃から始まり1歳前後にピーク ・期間は数週間から数ヶ月で1歳半頃に落ち着くことが多い ・時期や期間は赤ちゃんによって大きく異なる ・期間を過度に気にせず見守るのが大切 |

| 焦らないで!赤ちゃんのパパ見知りを乗り越える具体的な対策 | ・無理強いせず赤ちゃんのペースに合わせる ・パパと赤ちゃんだけの時間を毎日少し作る ・優しい声かけと心地よい触れ合い ・ママも交えて慣らす 夫婦で協力して乗り越える |

| パパ見知りから始まる赤ちゃんとの愛着関係 | ・パパ見知りは特定の相手に愛着を持っている証 ・パパの愛情は毎日継続的な関わりで赤ちゃんに伝わる ・乗り越える過程で家族全体の絆が深まる ・不安なときは専門家や公的機関に相談できる |

| 見出し | 内容 |

|---|---|

| 「パパ見知り」が示す赤ちゃんの成長サイン | ・パパに対し泣いたり体を反らせたりする行動 ・成長過程で見られる自然な行動、心身の発達サイン ・身近な人とそうでない人を区別する証 ・特定の人物への愛着形成が進んでいる表れ |

| なぜ?赤ちゃんのパパ見知りが見られる原因 | ・認知能力の発達による慣れない存在への警戒心 ・毎日長時間接する人への安心感と信頼感 ・ママとパパで関わる時間の頻度に差があること ・声や匂い、抱っこなどパパとの感覚的な違い |

| 知っておきたいパパ見知り|時期と期間の目安 | ・一般的に生後6ヶ月頃から見られ、8ヶ月〜1歳頃に多い ・ピークは1歳前後の傾向 ・期間は数週間から数ヶ月と赤ちゃんにより異なる ・1歳半頃までに落ち着くケースが多い、期間にこだわりすぎない |

| 焦らないで!赤ちゃんのパパ見知りを乗り越える具体的な対策 | |

| パパ見知りから始まる赤ちゃんとの愛着関係 | ・パパ見知りは赤ちゃんが特定の相手に愛着を持っている証 ・パパの愛情は焦らず毎日関わることで赤ちゃんに伝わる ・パパ見知りを乗り越える過程が家族の絆を深める ・不安や悩みは保健センターなどの専門機関に相談可能 |

「パパ見知り」が示す赤ちゃんの成長サイン

「うちの子、パパにだけ見慣れない反応をするんだけど…」「もしかして、パパのこと嫌いなの?」と、赤ちゃんの様子を見て心配になるパパやママはいらっしゃいますか。

その行動は「パパ見知り」というものかもしれません。

パパ見知りは、赤ちゃんが成長する過程で見られる自然な行動であり、身近な人とそうでない人を区別できるようになり、愛着形成が進んでいる大切なサインです。

これは決してパパを嫌いになったわけではありません。

赤ちゃんにパパ見知りが見られても不安にならなくて大丈夫です。

これは赤ちゃんが順調に育っている証拠であり、パパとの関係をさらに深める素晴らしいチャンスでもあります。

パパ見知りとはどういう行動

パパ見知りとは、主に赤ちゃんがパパに対して、いつもの安心できる姿とは異なる、泣いたり、体を反らせたり、視線をそらしたり、抱っこを拒否したりといった、見慣れない反応を示す行動のことです。

特定の時期に見られ、多くの場合は生後半年頃から目立ち始めることが多いですが、パパに対する見知りの反応は赤ちゃんによって時期や程度に個人差があります。

- パパが抱っこしようとすると反り返る

- パパの顔を見ると急に泣き出す

- パパがあやしても目を合わせようとしない

- パパからママに抱っこが移ると落ち着く

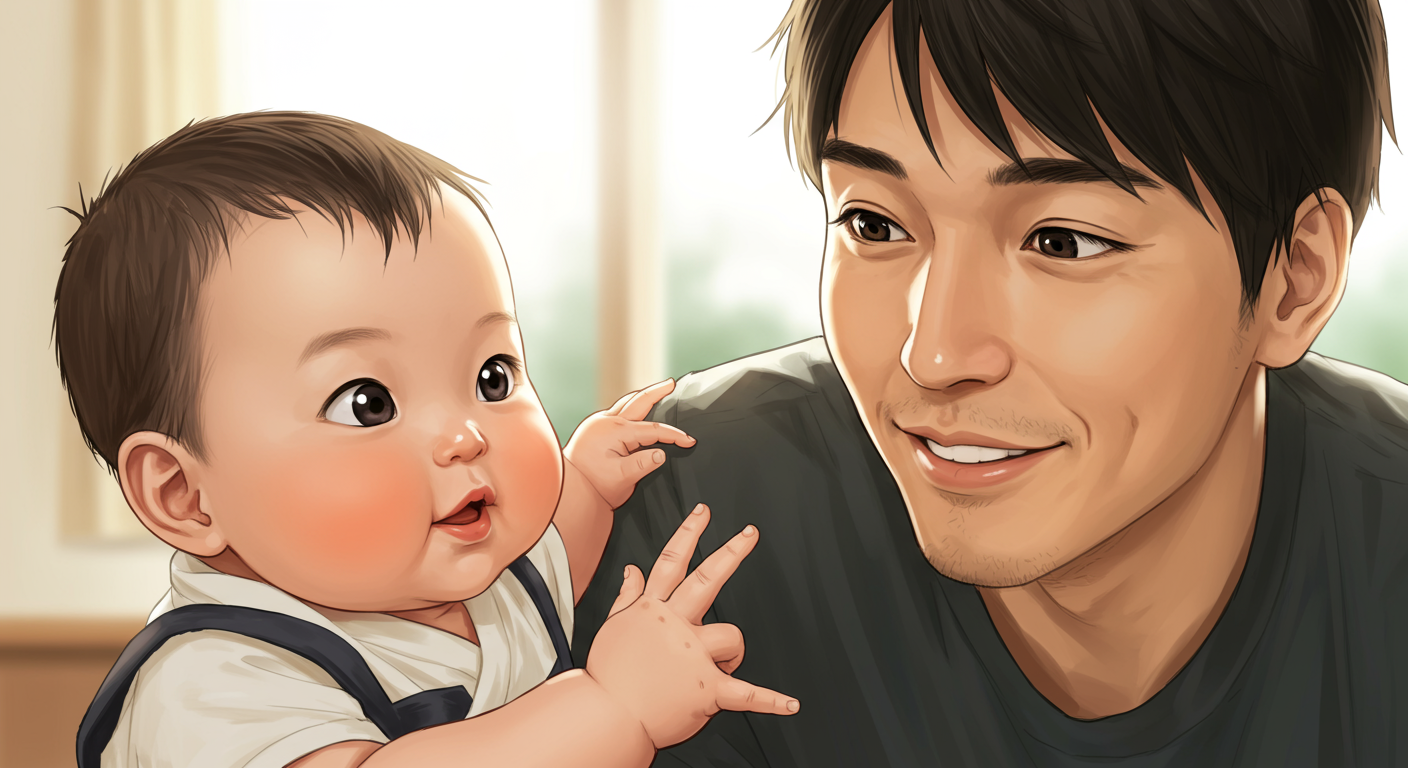

赤ちゃんがパパにいつもと違う反応をするのがパパ見知りです

これは決してパパが嫌いなわけではなく、成長に伴う一時的な行動と理解することが大切です。

成長過程で見られる自然な行動

パパ見知りとは、病気や異常ではなく、赤ちゃんが心身ともに順調に成長している過程で見られるごく自然な行動です。

多くの赤ちゃんに見られる発達段階であり、特に認知機能や記憶力が発達してくる生後6ヶ月以降に顕著になる傾向があります。

約7割から8割の赤ちゃんが何らかの形で見知りを経験するともいわれています。

- 世界に対する認識が深まる段階

- 安全な人とそうでない人を区別し始めるサイン

- 知らないことや予測できないことへの警戒心が生まれる証拠

- 特定の人物との間に強い愛着関係を築く準備が進む過程

パパ見知りは赤ちゃんの発達のサインです

この時期のパパ見知りは、赤ちゃんが健やかに育っていることの証と言えるでしょう。

身近な人とそうでない人を区別

パパ見知りは、赤ちゃんが「いつも自分の世話をしてくれる身近な人(主にママ)」と「それほど頻繁に接しない人(パパや祖父母など)」を区別できるようになった証拠です。

生後6ヶ月頃になると、赤ちゃんは親しい人の顔と見知らぬ人の顔を認識し分ける能力が発達します。

例えば、毎日約8時間以上一緒に過ごすことが多いママに対しては安心感を抱き、それよりも一緒に過ごす時間が短いパパに対しては「あれ?いつもの安心できる人じゃないかな?」と認識し、警戒心を持つことがあります。

- 安心できる存在とそうでない存在を見分ける能力の獲得

- 自分を守るための危険察知能力の芽生え

- 社会性の発達における重要なステップ

- 特定の人物との絆を深める基礎

赤ちゃんは信頼できる人とそうでない人を区別し始めます

この区別ができるようになることは、赤ちゃんが安心して過ごせる範囲を認識し、安全を守る上で非常に重要な発達段階です。

愛着形成が進んでいるサイン

パパ見知りは、赤ちゃんが特定の養育者(主にママ)に対して「愛着」という強い心の結びつきを形成できている証拠でもあります。

愛着行動は生後半年から1歳頃にかけて強く見られるようになり、特にママに対しては、ママが見えなくなると泣いたり(分離不安)、知らない人を怖がったり(人見知り・パパ見知り)といった行動が見られます。

これは、赤ちゃんが「この人はいつも自分の要求に応えてくれる安心できる存在だ」と認識し、その人との関係性を大切にしているからです。

ママが抱っこすると泣き止んだり、ママの姿を探したりする行動も、愛着形成の表れです。

- ママや身近な人への後追いが見られる

- 知らない人や慣れない状況での警戒心を示す

- 安心できる人(ママ)に触れると落ち着く

- 特定の持ち物(ブランケットなど)への執着が見られる

パパ見知りはママへの愛着が育っている証です

ママとの愛着がしっかり形成されているからこそ、それ以外の人物との関わり方に戸惑いが生じるのであり、これは健康的な愛着形成のプロセスと言えます。

パパを嫌いになったわけではない

パパ見知りは、多くのパパが「もしかして自分は嫌われているのか」と不安に感じてしまうかもしれませんが、決して赤ちゃんがパパのことを「嫌いになった」わけではありません。

前述の通り、パパ見知りとは「身近な人」と「そうでない人」を区別し始めた結果生まれる一時的な警戒心です。

これは、まだ経験が少なく、様々な刺激に対して敏感な赤ちゃんが、慣れない存在に対して安全を確保しようとする自然な反応です。

初めて会う犬に赤ちゃんが泣いてしまうのと同じように、「いつもと違うパパ」に対して戸惑っている状態です。

パパとの間に過去に嫌な出来事があったわけではありません。

多くのケースで、成長とともに慣れていき、パパ見知りだった赤ちゃんが1歳半頃にはパパにべったりになることも珍しくありません。

- 経験不足からの慣れない存在への戸惑い

- 安全を確保しようとする本能的な反応

- 特定の人(ママ)との愛着形成が進んだ結果としての行動

- 一時的な発達段階による反応

パパ見知りはパパが嫌いなのではありません

赤ちゃんのパパへの反応は、感情的な「好き嫌い」ではなく、発達段階に基づいた一時的な行動と理解し、落ち込まずに根気強く関わることが大切です。

なぜ?赤ちゃんのパパ見知りが見られる原因

赤ちゃんのパパ見知りは、突然パパを避けたり泣いたりする行動ですが、これは決してパパが嫌いになったわけではありません。

赤ちゃんが心身ともに成長し、身近な人とそうでない人を区別できるようになってきたサインなのです。

パパ見知りが見られる原因はいくつかあります。

例えば、赤ちゃんは成長に伴い、認知能力の発達による警戒心を持つようになります。

また、毎日接する人への認識が進み、特定の人物に愛着を抱きます。

さらに、ママとの関わりの頻度の違いや、声や匂い抱っこなど慣れない違いも関係しています。

こうした行動は、広い意味での人見知りとの関係性でも説明できます。

赤ちゃんがパパ見知りをするのは、発達段階における自然な反応です。

原因を理解することで、赤ちゃんへの適切な関わり方を見つける手助けになります。

認知能力の発達による警戒心

パパ見知りの一つの原因は、赤ちゃんの認知能力が発達し、物事や人物を区別できるようになることです。

生後半年頃から、赤ちゃんは身の回りの世界を認識し始め、安全な人や環境と、そうでないかもしれない人や環境を見分ける能力が芽生えます。

この能力は、赤ちゃんが自分自身を危険から守るための本能的な防御機能です。

赤ちゃんが知らない人に対して警戒するのと同様に、普段接する時間の少ないパパに対しても、その「違い」を感じ取って警戒心を抱くことがあります。

これは、赤ちゃんが特定の人物を記憶し、慣れ親しんだ存在として認識できるようになった証拠であり、成長の現れです。

赤ちゃんに警戒心が見られるのは、世界を理解し始めた証拠です。

この警戒心は、赤ちゃんが周囲の環境に適応し、信頼できる人を見極めるための大切なステップです。

毎日接する人への認識

赤ちゃんは、毎日繰り返しお世話をしてくれる人に対して強い愛着と安心感を抱きます。

特に、授乳やおむつ替え、抱っこなど、生命維持に直結するお世話を頻繁に行ってくれる人、例えばママなどを、「自分の要求に応えてくれる安全な存在」として認識するようになります。

このように毎日、長時間にわたって接することで、赤ちゃんはその人の声、匂い、触れ方などに慣れ、強い信頼関係を築きます。

その結果、慣れ親しんだ人以外に対して、予測不能な存在として警戒心を持つようになることがあります。

これが、パパ見知りの一因となります。

毎日接する時間が多い人に、赤ちゃんは安心感を抱きます。

愛着関係の形成は、赤ちゃんの心の発達に非常に重要です。

毎日接する人を認識することは、赤ちゃんが社会性を学ぶ第一歩でもあります。

ママとの関わりの頻度の違い

パパ見知りが起きる理由の一つとして、ママとパパとで、赤ちゃんとの関わる時間の頻度に違いがあることが挙げられます。

多くの家庭では、育児の中心となるママが、授乳や抱っこ、寝かしつけなど、赤ちゃんのお世話をする時間がパパよりも長い傾向があります。

赤ちゃんは、一緒にいる時間が長い人、繰り返し安心できるお世話をしてくれる人に慣れ親しみます。

パパと接する時間がママよりも短い場合、赤ちゃんにとってパパが「いつもそばにいる人」という認識になりにくく、少し「慣れていない存在」として感じてしまうことがあります。

この慣れの違いが、パパを見たときの戸惑いや警戒心につながるのです。

パパとママの関わる時間の差が、慣れの違いにつながります。

関わる時間の頻度の違いは、意図的なものではないことが多いですが、赤ちゃんのパパへの慣れやすさに影響を与えている可能性があります。

声や匂い抱っこなど慣れない違い

赤ちゃんは五感を通して世界を認識しています。

パパとママでは、声のトーン、体の匂い、抱っこの仕方など、感覚的な部分に違いがあります。

赤ちゃんはこうした違いを敏感に感じ取り、普段慣れ親しんでいるママとの違いに戸惑ったり、警戒したりすることがあります。

| 赤ちゃんが感じる違い | 具体的な例 |

|---|---|

| 声のトーン | ママより低い声、普段聞き慣れない響き |

| 匂い | ママとは違うパパ特有の体臭、整髪料や香水の匂い |

| 抱っこ | ママと違う抱き方、体勢、安定感の感じ方 |

こうした感覚的な違いは、赤ちゃんにとって少し違和感や不安を与えることがあり、それがパパへの慣れにくさや警戒心につながるのです。

パパの感覚的な特徴が、赤ちゃんに慣れないと感じさせる場合があります。

赤ちゃんが感じる些細な違いが、パパ見知りの原因の一つになっていることを理解しておくと良いでしょう。

人見知りとの関係性

パパ見知りは、広い意味での人見知りと呼ばれる現象と密接に関係しています。

人見知りとは、赤ちゃんが見慣れない人物に対して泣いたり、隠れたり、不安な様子を示したりする行動のことです。

これは、生後6ヶ月頃から始まることが多い、赤ちゃんの発達段階で見られる自然な反応です。

赤ちゃんが人見知りをするのは、安全な人(主に養育者)とそうでない人を区別できるようになり、自分を守ろうとする本能が働くためです。

パパ見知りも、この「見慣れない人への警戒心」が、家族の一員であるパパにも向けられる形で現れることがあります。

つまり、パパ見知りは、人見知りという赤ちゃんの普遍的な発達段階の一つの側面と言えます。

パパ見知りは、多くの赤ちゃんが経験する人見知りの一種と考えられます。

人見知りが始まる時期とパパ見知りが見られる時期が重なることが多いのも、この関係性を示しています。

パパ見知りも人見知りも、赤ちゃんが正常に成長しているサインなのです。

知っておきたいパパ見知り|時期と期間の目安

赤ちゃんの成長過程で見られるパパ見知りは、いつから始まり、どれくらいの期間続くのか気になる方もいるでしょう。

この記事では、パパ見知りが見られる一般的な時期や期間の目安、そして赤ちゃんによって個人差があることについて説明します。

いつから始まるか一般的な時期

パパ見知りがいつから始まるかは、赤ちゃんの個人差が大きいものの、早ければ生後3ヶ月頃から見られる場合があります。

多くの赤ちゃんの場合、生後6ヶ月頃から始まり出す傾向があります。

赤ちゃんが人を見分け、身近な人とそうでない人を区別できるようになる頃に始まることが多いです。

多くの赤ちゃんは生後6ヶ月頃からパパ見知りが始まります

この時期は、赤ちゃんの視覚や認知能力が発達し、知っている顔と知らない顔を認識する力が育ってくるタイミングにあたります。

見られることが多い月齢

パパ見知りが多く見られる月齢は、生後8ヶ月頃から1歳頃にかけてです。

この時期は、はいはいやつかまり立ちなど行動範囲が広がり、外部への関心も高まります。

同時に、見慣れない人に対して警戒心を持つようになるため、特定の大人、特にパパに対して見慣れない反応を示すことがあります。

パパ見知りが見られることが多い月齢は生後8ヶ月頃からです

生後8ヶ月頃は、離乳食が始まったり生活リズムが整ってきたりと、赤ちゃんにとってさまざまな変化が起こる時期でもあります。

ピークを迎える傾向

パパ見知りがピークを迎える傾向は、一般的に1歳前後に見られることが多いです。

この頃には、赤ちゃんはママや一緒にいる時間の長い家族に対して強い愛着を持つようになります。

愛着があるからこそ、そうでない相手に対してはより警戒心を示しやすくなるため、パパ見知りの行動が顕著になることがあります。

パパ見知りは1歳前後にピークを迎える傾向があります

ただし、ピークの時期や度合いも赤ちゃんによって異なるため、この時期を過ぎればすぐに落ち着くとは限りません。

どれくらいの期間続くか

パパ見知りがどれくらいの期間続くかについても個人差があります。

数週間で落ち着く赤ちゃんもいれば、数ヶ月続く赤ちゃんもいます。

多くの場合、1歳半頃までには自然と落ち着いてくるケースが多いです。

パパ見知りの期間は数週間から数ヶ月と赤ちゃんによって異なります

大切なのは、焦らずに赤ちゃんのペースに合わせて関わり続けることです。

パパとの触れ合いを重ねることで、赤ちゃんは徐々に安心感を持つようになります。

赤ちゃんによって時期は異なること

パパ見知りが始まる時期や期間は赤ちゃんによって大きく異なることを理解しておくことが大切です。

早くから始まる赤ちゃん、なかなか始まらない赤ちゃん、そして長く続く赤ちゃんなど、多様なパターンがあります。

「うちの子はまだ始まらない」「もう1歳半なのに続いている」といった場合でも、それが赤ちゃんにとって自然なペースなのです。

パパ見知りの時期や期間には大きな個人差があります

周りの赤ちゃんや育児情報と比較しすぎて不安になる必要はありません。

一人ひとりの赤ちゃんの個性として受け止めることが大切です。

期間にこだわりすぎないこと

パパ見見知りの期間にこだわりすぎないことが、親子の関係を良好に保つ上で重要です。

「いつになったら終わるのだろう」と期間ばかり気にしてしまうと、焦りや不安を感じやすくなります。

その焦りや不安は赤ちゃんにも伝わってしまう可能性があります。

パパ見知りの期間を過度に気にしないことが大切です

いつまで続くかよりも、パパとの触れ合い方を工夫したり、赤ちゃんとの信頼関係を築くことに焦点を当てることで、結果として良い方向に進むでしょう。

赤ちゃんの成長のサインとして温かく見守りましょう。

焦らないで!赤ちゃんのパパ見知りを乗り越える具体的な対策

- 無理強いせず赤ちゃんのペースに合わせる

- パパと赤ちゃんだけの時間を作る工夫

- 優しい声かけと心地よいスキンシップ

- ママも一緒にいる時間から始める

- パパの匂いに慣れてもらう方法

- パパ自身が落ち込まないようにする

- ママがパパをサポートすることの重要性

- 夫婦で一緒に取り組む姿勢

- 不安や悩みを一人で抱え込まない

赤ちゃんのパパ見知りを乗り越えるためには、無理強いをせずに、赤ちゃんのペースに合わせて関わることが何よりも大切です。

これは、パパと赤ちゃんの信頼関係をゆっくりと育んでいく期間だと捉えることが重要です。

この時期をスムーズに乗り越えるために、「パパと赤ちゃんだけの時間を作る工夫」、「優しい声かけと心地よいスキンシップ」など、パパが実践できる具体的な対策を複数ご紹介します。

また、「パパ自身が落ち込まないようにする」ことも大切ですし、「ママがパパをサポートすることの重要性」や「夫婦で一緒に取り組む姿勢」も欠かせません。

これらの対策を実践することで、赤ちゃんは徐々にパパに慣れ、より深い愛着を形成していくことにつながります。

パパ見知りは赤ちゃんが成長している証であり、自然な過程です。

焦らず、楽しみながら赤ちゃんとの時間を作り、絆を深めていきましょう。

無理強いせず赤ちゃんのペースに合わせる

赤ちゃんがパパを見たときに泣いたり、抱っこを嫌がったりしても、無理に抱っこしたり近づいたりしないでください。

これは、赤ちゃんがまだパパに慣れていないサインです。

赤ちゃんがパパを受け入れる準備ができていないときに無理強いすると、かえってパパに対する苦手意識を強く持ってしまう場合があります。

今は赤ちゃんの「ママがいい」「まだパパに慣れていないからそっとしておいてほしい」という気持ちを受け止めてあげることが大切です。

赤ちゃんの気持ちを受け止めることが一番の寄り添い方です

赤ちゃんが安心できる距離から、パパの存在に慣れてもらうように関わりを続けていきましょう。

パパと赤ちゃんだけの時間を作る工夫

パパと赤ちゃんが二人きりで過ごす時間を作ることは、パパ見知りを乗り越える上でとても効果的です。

短い時間でも良いので、毎日継続して作ることが重要です。

例えば、毎朝起きたらパパが赤ちゃんに「おはよう」と声をかける、帰宅後に5分だけ一緒に遊ぶ、寝る前に1冊絵本を読む、おむつ交換をパパが担当するなど、日常生活の中にパパと赤ちゃんだけの触れ合いの時間を組み込みます。

毎日同じ時間に同じパパが関わることで、赤ちゃんは安心感を持ちやすくなります。

| 活動 | 時間帯や頻度 | 効果 |

|---|---|---|

| 朝の「おはよう」の挨拶 | 毎日朝起きたら | パパの存在を朝認識する |

| 帰宅後の短い遊び | 毎日帰宅後 5分程度 | パパとの楽しい時間を経験する |

| 寝る前の絵本読み | 毎日寝る前 1冊 | パパの声に慣れる リラックス効果 |

| おむつ交換やお着替え担当 | 毎日 1〜2回 | 日常的なお世話でパパに慣れる |

| 短時間のお散歩 | 週に2〜3回 10分程度 | パパと屋外で過ごす経験 パパの抱っこに慣れる機会 |

毎日少しずつでもパパと赤ちゃんだけの時間を作ることが有効です

パパと二人きりの時間を通して、赤ちゃんは「パパは安心できる存在だ」と徐々に認識していくことができるのです。

優しい声かけと心地よいスキンシップ

赤ちゃんにパパの存在を安心してもらうためには、パパの優しい声かけと心地よいスキンシップが欠かせません。

突然大きな声を出したり、荒っぽい抱っこをしたりすると赤ちゃんがびっくりしてしまう場合があります。

赤ちゃんに話しかけるときは、低いトーンでゆっくりと、穏やかな声で語りかけます。

「〇〇ちゃんだね、こんにちは」「パパだよ、元気かな?」など、赤ちゃんのお名前を呼んで優しく微笑みかけます。

抱っこをするときは、ママからそっと引き継ぐか、最初は横抱きや、パパのお膝の上に座らせるなど、赤ちゃんが安心しやすい体勢から始めると良いでしょう。

背中を優しくトントンしたり、手足をそっと触ったりするのもスキンシップになります。

| 声かけのポイント | スキンシップのポイント | 具体的な方法 |

|---|---|---|

| 低いトーン | 穏やかに触れる | ゆっくり話しかける 名前を呼ぶ |

| ゆっくり話す | 急な動きを避ける | 背中を優しくなでる 手足をそっと触る |

| 穏やかな表情 | 赤ちゃんの反応を見る | 微笑みかける 赤ちゃんの目を見る |

| 具体的な言葉 | 嫌がらないか確認しながら | 「楽しいね」「気持ちいいね」など ポジティブな言葉を添える |

| 繰り返す | 安心できる抱き方から | 同じ声かけやスキンシップを繰り返す 横抱きや座って抱っこから慣らす |

パパの声と触れ合いで赤ちゃんに安心感を与えることができます

パパの優しさや愛情を、声や触れ合いを通して赤ちゃんに伝えていくことが、信頼関係を築く第一歩になります。

ママも一緒にいる時間から始める

いきなりパパと赤ちゃんだけで過ごすのが難しい場合、まずはママも一緒にいる時間から始めてみましょう。

赤ちゃんが一番安心できるママがそばにいる環境であれば、赤ちゃんはリラックスできます。

リビングなど、赤ちゃんが普段過ごし慣れた場所で、ママが見守っている中でパパが赤ちゃんにあやしたり、おもちゃを使って一緒に遊んだりします。

例えば、ママが赤ちゃんを抱っこしている隣でパパが手遊びを見せたり、歌を歌ったりします。

赤ちゃんがパパの声や動きに慣れてきたら、少しずつパパが抱っこする時間を増やしてみるなど、段階を踏んでいきます。

赤ちゃんが安心してパパに慣れるにはママがそばにいるのが効果的です

ママが安心している姿を見せることも、赤ちゃんが「パパは大丈夫な人なんだ」と認識する助けになります。

パパの匂いに慣れてもらう方法

赤ちゃんは視覚だけでなく、聴覚や嗅覚など様々な感覚で周囲を認識しています。

パパの「匂い」に慣れてもらうことも、パパ見知りを和らげる一つの方法です。

パパの匂いに慣れてもらう具体的な方法として、パパが1日着ていたTシャツなどを、赤ちゃんが普段寝ている場所や過ごしている場所の近くに置いておくというものがあります。

ただし、赤ちゃんの顔にかかったり、窒息の危険がないように、安全な場所に置くことが重要です。

ベビーベッドの柵の外にかける、ママが赤ちゃんを抱っこしているときに肩にかけておく、などの工夫が考えられます。

パパの匂いがすることで、赤ちゃんはパパの存在をより身近に感じ、安心感を覚えることがあります。

| 方法 | ポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| パパのTシャツを置く | パパの匂いがついているものを使用する | 赤ちゃんの顔にかからない安全な場所に置く |

| パパが使ったタオルを置く | 赤ちゃん用のタオルの近くに一時的に置く | 清潔なものを使用する |

| パパが抱っこ時に身につける | パパの匂いがついた布(ガーゼなど)を肩にかけて抱っこする | 赤ちゃんの顔にかからないように固定する |

| パパが頻繁に触れるものを近くに | パパがよく触るおもちゃや絵本を赤ちゃんの遊び場に置く (匂いを移す意図はないが慣れにつながる) | 赤ちゃんが安全に遊べるものを選ぶ |

パパの匂いを通して赤ちゃんはパパの存在を身近に感じていきます

感覚的な慣れも、赤ちゃんがパパを受け入れていく上で効果を発揮することがあります。

パパ自身が落ち込まないようにする

赤ちゃんに避けられたり泣かれたりすると、パパは「嫌われているのではないか」「父親失格だ」と落ち込んでしまう場合があります。

しかし、パパ見知りはパパが嫌いだから起きるわけではなく、赤ちゃんの成長過程に見られる自然な反応です。

赤ちゃんの反応に一喜一憂せず、「今はまだパパに慣れていないだけ」「人見知りと似たようなものだ」と割り切って考えることが大切です。

自分自身を責めたり、必要以上に落ち込んだりしないでください。

赤ちゃんの成長に合わせて関わり方を変えたり、今日ご紹介したような工夫を試したりしながら、前向きに取り組んでいきましょう。

育児に完璧はありません。

パパ見知り期の赤ちゃんの反応はパパが悪いわけではありません

パパが自分を労り、ポジティブな気持ちで育児に関わることが、赤ちゃんにも良い影響を与えます。

ママがパパをサポートすることの重要性

パパ見知りの期間中、パパが孤立せず、前向きに関わりを続けるためには、ママのサポートが非常に重要です。

ママはパパの頑張りを認め、言葉で感謝を伝えたり、具体的にサポートしたりします。

パパが落ち込んでいるようであれば、「パパのこと嫌いじゃないよ」「今は慣れるまで時間が必要なだけだよ」と励ましの言葉をかけます。

パパが赤ちゃんとの時間を作ろうとしている時には、家事を代わる、他の兄弟のお世話をするなど、パパが赤ちゃんに集中できる環境を整えます。

また、パパ見知りに関する正しい知識(成長の証であること、時期が来れば落ち着くことなど)をママからもパパに伝え、パパの不安を和らげることも大切です。

パパとママで一緒に情報共有し、共通理解を持って対応することで、パパも安心して取り組むことができます。

| サポートの内容 | 具体的な行動 | 効果 |

|---|---|---|

| 言葉で労う | 「毎日〇〇してくれてありがとう」「パパのやり方で大丈夫だよ」と伝える | パパの自己肯定感を高める モチベーション維持 |

| 具体的に手助け | パパが赤ちゃんを見ている間に家事をする 休息を促す | パパの負担を減らす 赤ちゃんとの時間を作りやすくする |

| 情報共有・共感 | パパ見知りについて調べた情報を共有する パパの悩みに耳を傾ける | 不安を軽減する 共通認識を持つ 連帯感が生まれる |

| 肯定的な姿を見せる | ママがパパと話すときや接するときに笑顔を見せる 赤ちゃんの前でパパの良いところを話す(赤ちゃんには伝わらないが雰囲気で感じる) | 赤ちゃんにパパへの安心感を間接的に伝える パパの自信につながる |

ママの理解と協力がパパ見知りを乗り越える大きな力になります

ママの存在は、パパだけでなく、家族全体にとって心の支えとなります。

夫婦で一緒に取り組む姿勢

パパ見知りは、パパだけが解決する問題ではありません。

夫婦で協力し、一緒に乗り越えていくという姿勢が非常に重要です。

お互いに励まし合い、情報交換をしながら、赤ちゃんにとって何が良いかを一緒に考えます。

例えば、毎日パパが帰宅した時に、その日の赤ちゃんの様子や、パパとどのように関わったかを共有する時間を作ります。

週末など、時間が取れる時には、パパとママと赤ちゃんの3人で公園に行ったり、家の中で一緒に遊んだりします。

役割分担についても、「お風呂はパパ担当」「寝かしつけの前はパパが抱っこ」「遊びはママとパパで半分ずつ」など、話し合って決めると、お互いの負担が減り、パパと赤ちゃんが触れ合う機会も自然と増えます。

| 夫婦の取り組み方 | 具体的な行動 | 効果 |

|---|---|---|

| 情報共有 | 赤ちゃんの様子や対応について毎日話す | 共通理解を持つ 課題解決につながる |

| 役割分担 | お世話や遊びの時間を分担する | パパの関わる機会が増える 負担の分散 |

| 一緒に過ごす時間を作る | 家族3人で一緒に遊ぶ 外出する | 赤ちゃんがパパママ揃っている安心感を持つ 家族の絆が深まる |

| ポジティブな声かけ | お互いの育児の良い点を認め合う 感謝を伝え合う | 関係が良好に保たれる 育児へのモチベーション向上 |

| 目標の共有 | いつまでに何ができるようになりたいかなど話し合う(例:抱っこできるようになる) | 目標に向かって協力する意識が高まる 取り組みの方向性が定まる |

夫婦で協力してパパ見知りに向き合うことが家族の絆を強くします

夫婦で同じ目標に向かって協力し合うことで、この時期をポジティブに乗り越えることができるのです。

不安や悩みを一人で抱え込まない

パパ見知りの対応に悩んだり、いつまで続くのだろうと不安になったりすることは自然なことです。

しかし、そうした不安や悩みを一人で抱え込んでしまうと、精神的に辛くなってしまう場合があります。

一人で抱え込まず、信頼できる人に話を聞いてもらったり、専門機関に相談したりすることが大切です。

例えば、配偶者や両親、友人などに話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になることがあります。

また、お住まいの地域の保健センターや子育て支援センターでは、保健師さんや保育士さんなどの専門家が育児に関する相談に乗ってくれます。

パパ見知りだけでなく、育児全般に関する悩みも相談できます。

| 相談相手・場所 | 特徴 | 相談できることの例 |

|---|---|---|

| 配偶者(ママ) | 一番身近な理解者 一緒に育児に取り組んでいる | その日の赤ちゃんの様子 試している対策 効果や悩み |

| 両親・兄弟姉妹 | 経験者である可能性 慣れた関係 | 自身の経験談 パパ見知りの対応 家庭の状況 |

| 友人 | 同じような月齢の赤ちゃんがいるかもしれない 価値観が近いかもしれない | 近況報告 共感し合う情報交換 他の家庭の状況 |

| 地域の子育て支援センター | 専門家がいる 子育て家庭が集まる場所 | 赤ちゃんの発達 遊び方 パパ見知りの対応方法 育児に関する一般的な悩み |

| 保健センター | 保健師などの専門家がいる 健診などでお世話になっている場合がある | 赤ちゃんの成長発達 個別具体的な相談 医療機関や他の相談先への紹介 |

| 子育てサロン・広場 | 他のパパ・ママと交流できる | 情報交換 他の家庭の取り組み方 気分転換 |

| 民間の子育て相談サービス | オンライン相談などもあり得る(有料の場合もある) | 個別具体的な相談 専門的なアドバイス |

悩みを誰かに話すだけで心が軽くなります

誰かに話したり、相談したりすることで、気持ちが整理され、新たな視点や解決策が見つかることがあります。

パパ見知りから始まる赤ちゃんとの愛着関係

赤ちゃんがパパに対していつもと違う様子を見せる「パパ見知り」は、赤ちゃんの成長過程で見られる大切なサインです。

この時期は、パパと赤ちゃん、そしてご家族にとって、絆を深めるかけがえのないチャンスとなります。

「### パパ見知りは愛着の証」として、この行動が愛情の表れである理由を、「### パパの愛情は必ず赤ちゃんに伝わる」として、具体的な愛情表現の方法を、「### 乗り越えた先にある家族の絆」として、乗り越えることで得られる家族の変化を解説します。

また、「### 困った時の相談先」もご紹介します。

パパ見知りは、赤ちゃんが周囲を認識し、愛着関係を築いている証拠であり、適切な関わり方を続けることで必ず良好な関係を築けます。

パパ見知りは愛着の証

「パパ見知り」とは、赤ちゃんが特定の人物、特にいつも一緒に過ごすママ以外の家族(パパが多いです)に対して、警戒したり泣いたりする行動のことを言います。

この行動は、赤ちゃんが身近な人とそうでない人を区別できるようになり、特定の人物に愛着を感じていることの裏返しです。

生後6ヶ月頃から始まることが多いこのパパ見知りは、赤ちゃんが安全な存在を認識し、危険から身を守ろうとする認知能力の発達のサインと言えます。

愛着形成が進んでいる大切な証拠であり、パパが赤ちゃんに受け入れられていないわけではありません。

パパ見知りは赤ちゃんが特定の相手に愛着を持っている証拠です

赤ちゃんが特定の人物に安心感を抱いているからこそ、そうではない人物に対して警戒心を持つのは自然なことです。

パパの愛情は必ず赤ちゃんに伝わる

パパ見知りが見られる時期でも、パパが赤ちゃんに注ぐ愛情は必ず伝わります。

大切なのは、焦らずに赤ちゃんのペースに合わせて、短い時間でも毎日継続して関わることです。

たとえば、毎日お風呂に入れる、寝る前に絵本を読む、おむつ替えを担当するなど、パパと赤ちゃんだけの触れ合いの時間を意識的に作ります。

優しい声かけや、赤ちゃんが嫌がらない程度の心地よいスキンシップも効果的です。

最初は赤ちゃんが泣いたり嫌がったりするかもしれませんが、パパの穏やかな話し方や温かい抱っこは、確実に赤ちゃんの心に届いています。

ある調査では、毎日15分でもパパと過ごす時間がある赤ちゃんは、そうでない赤ちゃんよりもパパへの愛着が深まる傾向があるという結果が出ています。

無理強いせず、根気強く愛情を示し続けることが重要です。

毎日少しの時間でもパパと赤ちゃんが触れ合うことが大切です

継続的な関わりを通じて、赤ちゃんはパパを「安全な人」「安心できる人」と認識するようになります。

乗り越えた先にある家族の絆

パパ見知りを乗り越える過程は、パパと赤ちゃんだけでなく、家族全体の絆を深める貴重な経験となります。

パパが赤ちゃんの小さな変化に気づき、根気強く関わることで、赤ちゃんとの間に確かな信頼関係が築かれます。

赤ちゃんがパパに笑顔を見せたり、自分から抱きつきに来たりするようになった時の喜びは、何ものにも代えがたいものです。

ママもパパの努力をサポートすることで、夫婦間の協力体制が強化され、育児に対する一体感が高まります。

パパ見知りを経験した多くの家庭で、「以前よりも夫婦で育児について話す時間が増えた」「パパが育児に積極的になり、ママの負担が減った」という声が聞かれます。

この時期を夫婦で協力して乗り越えることで、家族の結びつきはより一層強くなります。

パパ見知りを乗り越える経験は家族の絆を強くします

困難を一緒に乗り越えたという経験は、家族の財産になります。

困った時の相談先

パパ見知りの対応に悩んだり、不安が大きくなったりした場合は、一人で抱え込まずに誰かに相談することが大切です。

相談できる場所はいくつかあります。

お住まいの市区町村の保健センターでは、保健師さんや栄養士さんなどが育児に関する様々な相談に乗ってくれます。

無料で利用でき、地域の子育て情報も得られます。

また、子育て支援センターや児童館では、専門のスタッフが常駐しており、育児相談に応じたり、親子の交流の場を提供したりしています。

児童相談所でも、育児に関する専門的な相談が可能です。

これらの公的な機関は、守秘義務が徹底されており、安心して悩みを打ち明けられます。

友人や家族に話を聞いてもらうことも大切ですが、専門機関に相談することで、より具体的で適切なアドバイスやサポートを受けられます。

育児の悩みは専門家や公的機関に相談できます

一人で悩まず、利用できるリソースを活用することで、解決の糸口が見つかる場合があります。

よくある質問(FAQ)

- Qパパ見知りが起こらない赤ちゃんもいますか?

- A

はい、パパ見知りを経験しない赤ちゃんもいます。

赤ちゃんの性格や気質、育つ環境、パパとの関わりの頻度などによって個人差があります。

パパ見知りがなくても、パパとの間に愛着関係が築けていないわけではありません。

パパとの関わり方を通して、別の形で安心感や信頼感を育んでいる可能性が高いです。

他の赤ちゃんと比較して心配する必要はありません。

- Qパパ見知りしていても、パパが抱っこするのは避けるべきですか?

- A

赤ちゃんが激しく泣いたり体を反らせたりして明確に嫌がる場合は、無理に抱っこするのは避けるべきです。

無理強いすると、パパへの苦手意識を強めてしまう可能性があります。

まずはママが抱っこしている状態でパパが近くに寄り添ったり、声かけや優しく触れることから始めます。

赤ちゃんが少し落ち着いてきたら、短い時間から抱っこを試してみるなど、赤ちゃんの様子を見ながらゆっくり進めていくことが大切です。

- Qパパ見知り以外にも、赤ちゃんが見慣れない人に対して反応することはありますか?

- A

はい、あります。

パパ見知りは「人見知り」と呼ばれる現象の一種です。

人見知りとは、赤ちゃんが見慣れない大人に対して泣いたり、隠れたりして警戒心を示す行動を指します。

パパだけでなく、普段あまり会わない祖父母や親戚、友人など、様々な人に対して人見知りが見られることがあります。

パパ見知りも人見知りも、赤ちゃんが身近な人とそうでない人を区別できるようになり、愛着関係が育ってきた証拠です。

- Qパパ見知り対策を続けても赤ちゃんが慣れない場合はどうすればいいですか?

- A

対策を続けても状況が変わらない場合は、一人で抱え込まずに専門機関に相談することを考えてみてください。

お住まいの地域の保健センターや子育て支援センターでは、保健師さんや保育士さんなどの専門家が、赤ちゃんの様子を見ながら具体的なアドバイスをしてくれます。

他の発達に関する相談ができる場合もあります。

また、夫婦でしっかりと話し合い、お互いの気持ちや不安を共有することも大切です。

- Qパパ見知りと同じように、ママ見知りや祖父母見知りもありますか?

- A

はい、パパ見知り以外にも、ママ見知りや祖父母見知りのような行動が見られることがあります。

赤ちゃんは一緒に過ごす時間の長さや、お世話をしてくれる頻度などによって、特定の大人に愛着や安心感を抱きます。

そのため、主にパパに対して見知りの反応が見られることが多いですが、その子にとって普段あまり接する機会の少ない人、例えばママや祖父母、保育園の先生などに対して見知りの行動が見られる可能性もあります。

これは特定の人物との愛着形成が進んでいる証拠です。

- Qパパ見知りを乗り越えるために行う対策は、どれくらいの期間続けると良いですか?

- A

パパ見知りの対策を続ける期間に明確な決まりはありません。

赤ちゃんの個性やパパとの関わり方の頻度などによって、効果が見られるまでの期間は大きく異なります。

数週間で変化が見られる赤ちゃんもいれば、数ヶ月かかる赤ちゃんもいます。

大切なのは、「いつまで」と期間を決めすぎずに、焦らず毎日少しずつでも継続してパパとの触れ合いの時間を持つことです。

赤ちゃんとの信頼関係を築くには時間がかかりますが、続けることで必ず愛情は伝わります。

まとめ

「うちの子、パパにだけ見慣れない反応をする…」そんな赤ちゃんの様子に不安を感じていませんか。

それは「パパ見知り」かもしれません。

パパ見知りとは、赤ちゃんが身近な人を認識し、特定の相手に愛着を持ち始めている成長の大切なサインです。

パパが嫌いになったわけではありませんので、安心してください。

- パパ見知りは赤ちゃんの心身の発達サイン、愛着形成の証

- 主な原因は認知能力の発達やパパとの関わりの頻度の違い

- 生後6ヶ月頃から始まり1歳前後にピークを迎える傾向だが時期や期間には個人差がある

- 無理強いせずパパの優しい声かけやスキンシップ、二人きりの時間などで信頼関係を築くことが重要

この記事では、パパ見知りの原因や具体的な対策をご紹介しました。

焦らず赤ちゃんのペースに合わせ、夫婦で協力して継続的に関わることで、赤ちゃんは必ずパパの愛情を感じ取ります。

この経験は、家族の絆をさらに深める素晴らしい機会につながります。

不安な時は、一人で抱え込まず相談することも大切です。