「たくさん政党があって、違いがよく分からない…」と感じていませんか。

各政党が何を大切にしているのか基本的な考え方を知ると、複雑に思える政治もぐっと身近になりますよ。

この記事では、政治初心者の方に向けて、主要な政党の基本的な考え方や、経済・暮らしに関わる政策の違いを、5つのポイントで分かりやすく比較解説します。

この記事を読めば、政党ごとの特徴が掴めるようになります

- 政治や政党が難しく感じられる理由

- 主要な政党の基本的な考え方(スタンス)の違い

- 経済や社会保障など分野別の政策比較

- 自分に合う政党を見つけるためのヒント

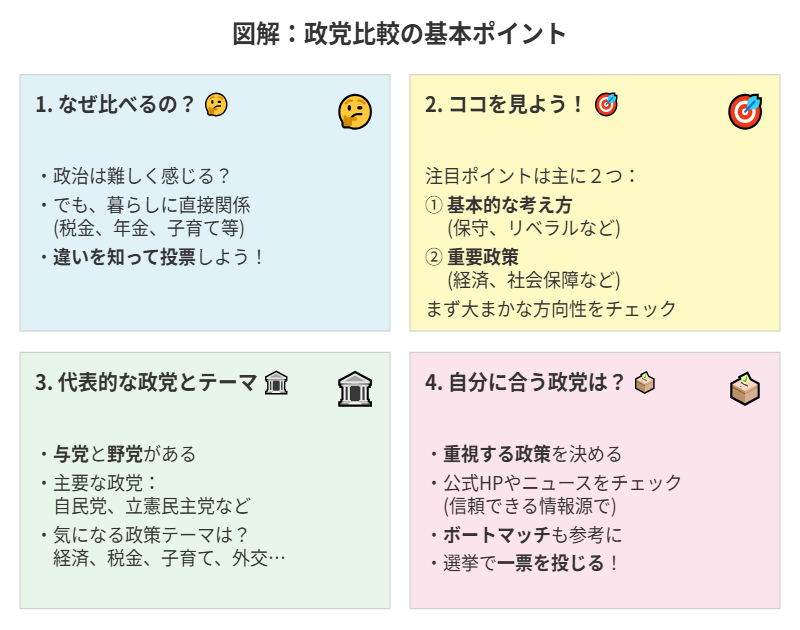

政党の違い、見るべきポイントの整理

政党の数は多く、それぞれの主張も様々で、どこに注目すれば良いのか迷ってしまいますよね。

特に政治の話題は専門用語も多く、敬遠してしまう気持ちもよく分かります。

でも、各政党が「何を大切にしているのか(基本的な考え方)」を知ると、その違いが見えやすくなります。

この最初のセクションでは、政治や政党が難しく感じられる背景、違いを知る重要性、比較する際の基本的な視点、そして読み進めることで何が分かるかの概要を紹介します。

政治や政党が難しく感じられる背景

ニュースを見ても、たくさんの政党の名前や政策が次々に出てきて、「結局、何がどう違うの?」と感じてしまうことはありませんか。

専門用語が多い上に、各党の細かい主張の違いまで理解しようとすると、とても複雑に思えます。

例えば、「与党」や「野党」、「保守」や「リベラル」といった言葉の意味自体がよく分からない、という方もいるでしょう。

選挙の時に配られる選挙公報も、文字ばかりで読むのが大変だと感じるかもしれません。

政治のニュース、なんだか難しくて自分には関係ないって思っちゃいますよね

情報が断片的だったり、前提知識が必要だったりすることも、政治や政党の話を難しく感じさせる一因です。

多くの方が、同じような壁を感じているのではないでしょうか。

なぜ政党の違いを知ることが大切なのか

「政治は難しいから」と敬遠してしまう方もいるかもしれませんが、実は政党の考え方や政策は、私たちの日々の生活に直接関わっています。

例えば、毎日の買い物で支払う消費税、将来受け取る年金の額、利用できる子育て支援や医療サービスなどは、どの政党が中心となって政治を進めるかによって、その内容が変わってくる可能性があるのです。

具体的には、過去に消費税率が5%から8%、そして10%へと引き上げられたのも、政権を担当していた政党の判断が大きく影響しています。

投票する時、どの政党が自分の考えに近いかを知ることはとても重要です

どの政党がどのような社会を目指し、どんなルールを作ろうとしているのかを知ることは、より良い社会のあり方を考え、選挙で自分の意思を表明するための第一歩となります。

政党比較の基本的な視点

数多くの政党の違いを理解するためには、いくつかのポイントに注目すると分かりやすくなります。

まず押さえたいのが、それぞれの政党が持つ「基本的な考え方(スタンス)」です。

社会全体の方向性について、伝統や秩序を重んじるのか(保守)、個人の自由や平等を重視するのか(リベラル)、あるいはその中間的な立場なのか(中道)といった違いがあります。

次に、生活に直結する「重要政策」について、各党がどのような主張をしているかを見比べます。

| 比較の視点 | 主な内容 |

|---|---|

| 基本的な考え方 | 保守、リベラル、中道などの政治的な立ち位置 |

| 重要政策(分野) | 経済、税金、社会保障(年金・医療)、子育て、外交など |

難しく考えず、まずは大まかな方向性と、気になる政策をチェックしてみましょう

この2つの視点を持つことで、各政党の輪郭が掴みやすくなり、ニュースや選挙に関する情報もより深く理解できるようになるはずです。

この記事で解説する内容の紹介

政党の違いを分かりやすく理解するために、いくつかのステップに分けて解説を進めていきます。

まず、「日本の主要な政党とその基本的な立ち位置」について紹介します。

自由民主党や立憲民主党といった、ニュースでよく耳にする政党が、それぞれどのような特徴を持っているのか、与党と野党の違いなども含めて説明します。

次に、「分野別の政策比較」を行います。

経済政策や税金、年金や医療といった社会保障、子育て支援、そして外交や安全保障など、私たちの生活に関わる重要なテーマについて、各党の考え方の違いを具体的に見ていきましょう。

比較表なども活用しながら、ポイントを整理します。

この順番で読んでいけば、きっと政党のことが分かるようになりますよ

最後に、これらの情報をもとに「自分に合う政党を見つけるためのヒント」として、政党の公式情報の確認方法や、投票判断に役立つ便利なツールなども紹介します。

政治に詳しくない方でも、読み終えたときには政党の違いについて基本的な知識が身についていることを目指します。

日本の主要政党とその立ち位置

与党と野党の基本的な違い

保守・リベラル・中道の簡単な解説

自由民主党(自民党)の概要

立憲民主党の概要

公明党の概要

日本維新の会の概要

日本共産党の概要

国民民主党の概要

その他の国政政党(れいわ新選組・社会民主党など)

【分野別】主要政党の政策比較

経済政策・税金に関する各党の考え方

社会保障(年金・医療・介護)に関する各党の考え方

子育て支援・教育に関する各党の考え方

外交・安全保障に関する各党の考え方

憲法改正に関する各党の考え方

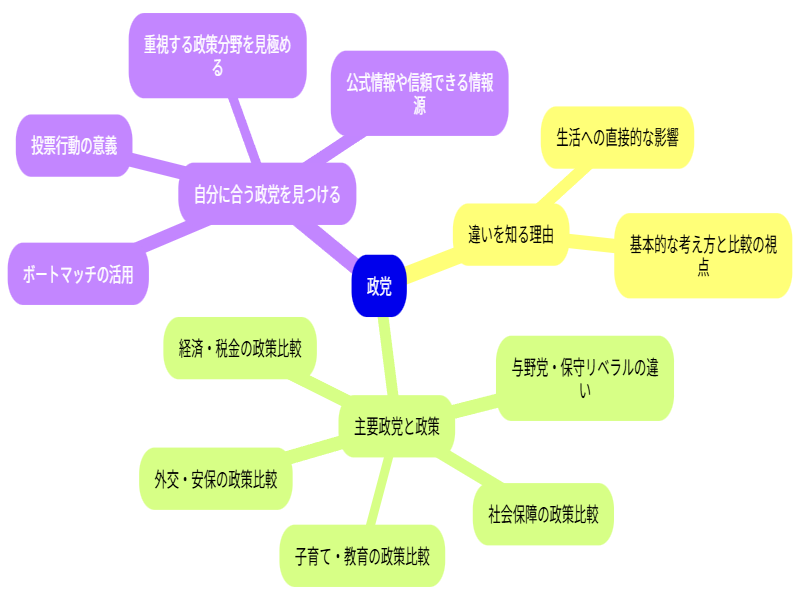

自分に合う政党を見つけるためのヒント

たくさんの政党の中から、自分に合う政党を見つけることは、主体的に政治に参加するための第一歩です。

自分の価値観と照らし合わせながら、政策、情報源、そして投票判断を助けるツールなど、様々な角度から検討するためのヒントを紹介します。

これらのヒントを参考に、自分なりの判断基準を持つことが大切になります。

自身が重視する政策分野の見つけ方

全ての政策で自分の考えと完全に一致する政党を見つけるのは困難です。

まずは、自分の生活や将来に特に影響が大きいと感じる分野を考えてみましょう。

例えば、毎日の生活に関わる「経済・税金」、将来の安心のための「社会保障」、家族や子供に関わる「子育て・教育」、あるいは国際情勢や平和に関わる「外交・安全保障」など、関心のあるテーマを2つか3つ程度に絞ると、比較しやすくなります。

| 分野例 | 具体的なテーマ |

|---|---|

| 経済・税金 | 消費税、所得税、物価対策、賃上げ |

| 社会保障 | 年金制度、医療費負担、介護サービス |

| 子育て・教育 | 保育所の整備、教育費支援、働き方の改革 |

| 外交・安全保障 | 国際関係、防衛力、憲法改正 |

| 環境・エネルギー | 地球温暖化対策、再生可能エネルギー、原子力発電 |

まずは「これだけは気になる」というテーマを見つけることから始めましょう

自分が何を大切にしたいかを見極めることが、政党選びの軸となります。

政党の公式情報(ウェブサイト・選挙公報)の確認

各政党の最も基本的な情報源は、公式ウェブサイトや選挙時に発行される選挙公報です。

ウェブサイトには、党の綱領(基本的な考え方)、最新の政策、所属議員の情報などが掲載されています。

選挙公報は、候補者の氏名や経歴と並んで、政党の公約が簡潔にまとめられているので、比較検討に役立ちます。

| 情報源 | 確認できる主な内容 |

|---|---|

| 公式ウェブサイト | 党の綱領、基本政策、ニュース、所属議員 |

| 選挙公報 | 政党の公約、候補者の情報 |

一次情報にあたることで、より正確な情報を得られます

少し手間はかかりますが、政党自身の発信を確認することで、メディア報道だけでは分からない詳細な情報を知ることができます。

信頼できるニュースや解説記事の探し方

政党の情報を得るためには、客観性や中立性に配慮されたニュースや解説記事を選ぶことが重要になります。

特定の立場に偏らず、複数の情報源(例えば、全国紙の政治部が書いた記事、公共放送の報道、定評のある政治専門サイトなど)を比較検討することをおすすめします。

事実に基づいた報道か、個人の意見や憶測が混じっていないかを見極める視点も大切です。

| 確認ポイント | 具体的な視点 |

|---|---|

| 情報源の信頼性 | 報道機関の評判、専門性、取材源の明示 |

| 客観性・中立性 | 一方的な主張になっていないか、異なる意見も紹介 |

| 事実と意見の区別 | データや根拠に基づいているか、憶測ではないか |

一つの情報だけで判断せず、多角的に情報を集めるのがおすすめです

信頼できる情報源から得た知識は、政党の主張を深く理解する助けとなります。

投票判断を助けるツール「ボートマッチ」の紹介

「ボートマッチ」とは、いくつかの質問に答えることで、自分の考え方に近い政党や候補者を示してくれるオンラインツールです。

多くの報道機関やNPOなどが、選挙前に独自のボートマッチサイトを公開しています。

設問は20問前後が多く、様々な政策争点に対する自分の立場を入力すると、各政党との一致度が分かりやすく表示されます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット | 手軽に政策比較ができる、自分の考えを整理 |

| 注意点 | 設問の切り口による偏り、あくまで参考情報 |

ゲーム感覚で試せるので、政治への入口としても活用できます

ボートマッチはあくまで参考情報の一つですが、複雑な政策比較を手軽に行い、自分の考えを整理するのに役立ちます。

選挙で一票を投じることの意義

選挙での投票は、国民が政治に参加するための最も基本的で重要な権利です。

たとえ自分の1票が結果を大きく左右しないと感じたとしても、多くの人が投票に参加することで、国民全体の意思が政治に反映されやすくなります。

投票率が高まることは、政治家に対する監視の目を強め、より民意に沿った政策決定を促す力になります。

| 意義 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 意思表示 | 政治に対する自分の考えを示す |

| 代表者選出 | 自分たちの代表を自分たちで選ぶ |

| 政治への影響 | 投票率が政治家へのプレッシャーとなり、政策に影響 |

| 民主主義の維持 | 市民参加による民主主義の基盤を支える |

棄権するのではなく、考えた結果として一票を投じることが大切です

自分たちの代表者を選ぶという意識を持って投票に行くことが、より良い社会を作るための参加となります。

よくある質問(FAQ)

- Qたくさん政党があるけど、全部覚える必要はありますか?

- A

全ての政党を覚える必要はありません。

まずは、ニュースでよく聞く主要政党や、国会に議席を持つ国政政党の特徴や政策を比較してみることから始めましょう。

この記事で紹介している政党 比較のポイントを参考に、ご自身の関心が高い分野から見ていくとわかりやすいです。

日本の政党の種類は多いですが、まずは大枠を掴むことが大切になります。

- Q選挙のたびに公約が変わる気がするのですが、どう考えればいいですか?

- A

政党の公約(マニフェスト)は、社会情勢の変化や選挙の争点に応じて見直されることがあります。

各党の公約を比較する際は、過去の主張との変化点やその理由にも注目すると良いでしょう。

なぜ公約が変わったのかを理解することで、その政党の考え方や柔軟性を知る参考情報になります。

- Q自分の考えに近い政党が複数あった場合、どうやって政党を選べば良いですか?

- A

完全に一致する政党を見つけるのは難しいものです。

考えが近い政党が複数ある場合は、ご自身が最も重視する政策課題について、より具体的な提案をしている政党を選ぶのが一つの方法となります。

また、政党の代表者の考え方や、これまでの実績なども投票の参考情報として比較検討することをおすすめします。

政党の選び方に迷ったら、一番譲れない点を軸に判断しましょう。

- Q政治のニュースについていくのが大変です。分かりやすい政治ニュースを簡単に追う方法はありますか?

- A

毎日全てのニュースを追うのは大変ですよね。

政治が分からない人向けに、初心者でも理解しやすい言葉で解説しているニュースサイトやアプリを活用するのがおすすめです。

主要な出来事だけをまとめた政党 比較 まとめサイトや、図解(政党 比較 図解)を取り入れている解説記事などを探してみましょう。

無理なく続けられる方法を見つけることが重要になります。

- Q投票したい政党が見つからない場合でも、選挙に行くべきか迷います。

- A

投票したい政党や候補者がいないと感じる場合でも、選挙に行くこと自体に意義があります。

例えば、特定の政策には賛成できないものの、よりましだと考える選択肢に投票する方法や、白紙で投票(白票)して政治への関心を示す方法も存在します。

棄権するのではなく、何らかの形で意思を示すことが、民主主義社会への参加につながります。

- Q政党が掲げる政策は、本当に実現されるのですか?

- A

政党が公約として掲げた政策が全て実現されるとは限りません。

連立政権の意向や、国会での審議、財源の問題など、様々な要因で実現が難しくなる場合があります。

各党の経済政策や社会保障、子育て支援などの政策を比較する際には、その実現可能性や具体的な計画についても注目してみると良いでしょう。

過去の実績や政策のメリット・デメリットを調べることも参考になります。

まとめ

この記事では、たくさんの政党の違いを分かりやすく理解するために、各党の基本的な考え方(スタンス)と主要な政策の違いを比較解説しました。

- 政党ごとの基本的な考え方(スタンス)の違い

- 生活に関わる分野(経済・社会保障など)の政策比較

- 自分に合う政党を見つけるためのヒント(公式情報・ボートマッチなど)

- 選挙で投票する大切さ

これらの情報を参考に、まずはご自身が気になる分野から各政党の主張をチェックして、選挙や社会の動きへの関心を深めていきましょう。