キリンの血圧はなぜ人間の2倍?驚異的な高血圧の理由と生存を可能にする驚きの身体の仕組み、進化の謎、そして最新研究まで徹底解説!

動物園の人気者、キリン。

その長い首と優雅な佇まいは多くの人々を魅了しますが、その穏やかな外見の内側には、生命の限界に挑むかのような驚異的な生理機能が隠されています。

特に、キリンの「血圧」は他の哺乳類と比較して突出して高く、私たち人間の常識をはるかに超えるレベルにあるのです。

「なぜキリンはそれほどまでに血圧が高いのか?」

「人間なら到底耐えられない高血圧に、どうやって適応しているのか?」

「その特殊な体は、日常生活にどんな影響を与えているのか?」

この記事では、こうした疑問に答えるべく、キリンの驚くべき高血圧システムについて、生物学的な視点から深く掘り下げていきます。

最新の研究成果も交えながら、キリンの血圧が高い理由、それを支える体の仕組み、進化の過程で獲得した驚異の適応戦略、そしてその研究がもたらす未来への可能性まで、包括的に解説します。

この記事を最後までお読みいただければ、キリンという動物に対する理解が格段に深まり、その驚くべき生命力と進化の神秘に感動することでしょう。

さあ、キリンの「限界突破」とも言える血圧の世界を探求する旅を始めましょう。

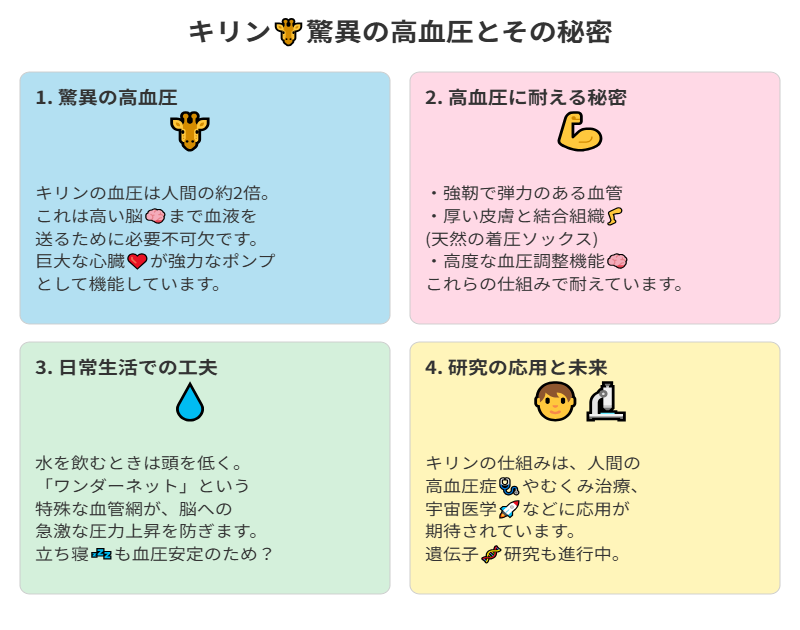

キリンの血圧は具体的にどれくらい高いのですか?

キリンの血圧について語る上で、まず押さえておくべきはその驚異的な数値です。

結論から申し上げますと、キリンの平均血圧は人間の約2倍に達します。

具体的には、心臓が収縮して血液を送り出す際の最も高い血圧(収縮期血圧)は、平均で250mmHg前後、時には300mmHgに迫ることもあると報告されています。

比較として、健康な成人男性の正常な収縮期血圧は120mmHg未満、女性では110mmHg未満とされていますから、キリンの血圧がいかに高いかがお分かりいただけるでしょう。

拡張期血圧(心臓が拡張した際の最も低い血圧)も同様に高く、150mmHg程度に達します。

これは、人間の高血圧症の基準値(140/90mmHg以上)を大幅に上回る値です。

この数値は、哺乳類の中でも突出しています。

例えば、同じく大型の草食動物であるゾウの血圧は、人間よりやや高いものの、キリンほどではありません。

キリンの血圧は、まさに規格外、生命の常識を超えたレベルにあると言っても過言ではないのです。

この異常とも思える高い血圧は、偶然の産物ではありません。

キリンがそのユニークな体型で生存していくために、進化の過程で獲得した必然的な生理機能なのです。

次のセクションでは、なぜキリンがこれほど高い血圧を必要とするのか、その理由を詳しく見ていきましょう。

なぜキリンはこれほどまでに高い血圧が必要なのですか?

キリンが驚異的な高血圧を持つ最大の理由は、その象徴とも言える「長い首」にあります。

キリンの成体は、地面から頭頂部までの高さが5メートルから6メートルにも達することがあります。

これは一般的な2階建ての家屋に匹敵する高さです。

生命維持に不可欠な酸素と栄養素を運ぶ血液を、心臓からこの高さにある脳まで安定して送り届けるためには、地球の重力に打ち勝つだけの強力なポンプ圧が必要となります。

物理の法則を考えてみてください。

液体を高い場所へ押し上げるには、その高さ(水頭差)に比例した圧力が必要です。

キリンの場合、心臓から脳までの垂直距離は約2メートルにもなります。

この高低差を克服し、脳細胞が常に十分な血液供給を受けられるようにするためには、人間の血圧レベルでは到底足りません。

もしキリンの血圧が人間並みであったなら、脳への血流が不足し、頻繁に失神したり、最悪の場合は生命活動を維持できなくなったりするでしょう。

この課題を解決するために、キリンの心臓は驚くべき進化を遂げました。

キリンの心臓は、重さ約11kg、長さ約60cmにも達する巨大な筋肉の塊です。

この強力なポンプは、1分間に約60リットルもの血液を全身に送り出す能力を持っています。

これは、一般的な家庭用浴槽の約1/3を満たす量に相当します。

この強力な心臓が生み出す高い圧力が、血液を脳まで押し上げる原動力となっているのです。

つまり、キリンの高血圧は、その特徴的な形態、特に長い首を機能させるための、進化的な代償であり、生存に不可欠な適応なのです。

しかし、これほどの高血圧は、体にとって大きなリスクも伴います。

血管の破裂、臓器への過負荷など、通常であれば生命を脅かす問題を引き起こしかねません。

では、キリンはどのようにしてこのリスクを回避し、高血圧と共存しているのでしょうか?

次のセクションで、その驚くべき体の仕組みに迫ります。

人間なら即死レベルの高血圧に、キリンはどうやって耐えているのですか?

キリンが人間の2倍もの高血圧に耐えられる理由は、単に心臓が強いからだけではありません。

全身にわたって、この過酷な環境に適応するための、驚くべき構造的・生理的な工夫が凝らされているのです。

主な適応戦略として、以下の3点が挙げられます。

- 強靭(きょうじん)で弾力性に富む特殊な血管壁

- 分厚く伸縮性の低い皮膚と発達した結合組織(天然の着圧ソックス)

- 高度な血圧調整メカニズム

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 強靭で弾力性に富む特殊な血管壁

キリンの動脈、特に心臓から遠く、最も高い圧力がかかる脚部の血管は、その壁が非常に分厚く、かつ弾力性に富んでいます。

血管壁を構成するコラーゲン線維やエラスチン線維といったタンパク質の密度が高く、特殊な構造をしていると考えられています。

これにより、高い内圧がかかっても血管が破裂するのを防ぎ、しなやかに拡張・収縮することで血流をスムーズに保つことができます。

人間で高血圧が続くと動脈硬化が進行し、血管が脆くなりますが、キリンの血管は生涯を通じて高い圧力に耐えうる強靭さを維持しているのです。

近年の遺伝子研究では、血管壁の強度や弾力性に関わる遺伝子に、キリン特有の変異が見られることも報告されており、分子レベルでの解明が進んでいます。

2. 天然の着圧ソックス:皮膚と結合組織の驚くべき役割

キリンの適応戦略の中でも特に注目されるのが、脚部の皮膚とその下にある結合組織の特殊な構造です。

キリンの脚の皮膚は非常に硬く、他の哺乳類に比べて伸縮性が極めて低いという特徴があります。

さらに、皮膚の直下には「筋膜(きんまく)」と呼ばれる強靭な結合組織が非常に発達しており、これが脚全体を強力に締め付けています。

この構造は、まるで医療用の着圧ストッキングを履いているかのような効果をもたらします。

この「天然の着圧ソックス」が、以下の重要な役割を果たしているのです。

- 血液の貯留防止: 高い圧力によって血液が重力に従って脚部に過剰に溜まる(うっ滞する)のを防ぎます。もしこの締め付けがなければ、キリンの脚は血液でパンパンに膨れ上がり、深刻な循環障害を引き起こすでしょう。

- 静脈還流の促進: 脚の筋肉が動くたびに、この硬い「鞘(さや)」が血管を圧迫し、内部の血液を効率よく心臓へと押し戻すポンプ作用(筋ポンプ作用)を高めます。

このおかげで、キリンは長時間立っていても脚がむくむことがなく、効率的な血液循環を維持できるのです。

この構造は、人間の深部静脈血栓症(エコノミークラス症候群)の予防や治療における着圧療法のヒントにもなっています。

3. 高度な血圧調整メカニズム

キリンは、体の姿勢を変える際などに起こる急激な血圧変動に対応するための、洗練された神経・体液性の調整メカニズムも備えています。

頸動脈などにある圧受容器(血圧センサー)が常に血圧を監視し、自律神経系を通じて心拍数や血管の収縮度を細かく調整することで、脳への血流を安定させていると考えられます。

詳細はまだ不明な点も多いですが、キリンの体には高血圧という特殊な状況下で恒常性を維持するための、多層的な安全装置が備わっているのです。

これらの適応戦略が複合的に機能することで、キリンは人間ならば生命に関わるほどの高血圧環境下でも、健康に生活することを可能にしています。

まさに進化の妙技と言えるでしょう。

水を飲むとき、キリンの体の中では何が起こっているのですか?

キリンの日常生活において、高血圧が最も大きな課題となる瞬間の一つが、水を飲むときです。

地面や水たまりの水を飲むためには、キリンは前脚を大きく左右に開くか、あるいは膝を折り曲げて、長い首を地面近くまで下げなければなりません。

このとき、頭部の位置は心臓よりも最大で2メートル近くも低くなります。

通常であれば、この急激な姿勢変化によって、脳内の血圧が危険なレベルまで急上昇するはずです。

脳の繊細な血管がこの圧力に耐えきれず、破裂してしまう(脳出血)リスクさえ考えられます。

しかし、キリンはこの危機を回避するための、驚くべき生理学的メカニズムを持っています。

その鍵を握るのが、「ワンダーネット(Rete mirabile、奇驚網)」と呼ばれる特殊な血管構造です。

ワンダーネットは、頭蓋骨の底近く、脳へ血液を供給する主要な動脈(内頸動脈)の周囲に存在する、網目状に分岐した毛細血管の塊です。

キリンが頭を下げると、脳へ向かう動脈血の一部がこのワンダーネットに流入します。

スポンジが水を吸収するように、ワンダーネットが一時的に血液を貯留し、その流れの勢いを和らげることで、脳内の毛細血管にかかる圧力が急上昇するのを防ぐと考えられているのです。

例えるなら、水道の蛇口に緩衝材を取り付けて、水の勢いを和らげるような仕組みです。

さらに、ワンダーネット以外にも、以下のようなメカニズムが関与している可能性が指摘されています。

- 脳脊髄液(のうせきずいえき)による緩衝作用: 頭を下げると脳脊髄液の圧力も上昇し、これが脳血管にかかる圧力を外側から相殺するのではないかという説。

- 頸部の血管の特殊構造: 首の静脈には血液の逆流を防ぐための弁が発達しており、また動脈壁の筋肉が収縮することで血流量を能動的に調節している可能性。

これらの複数のメカニズムが連携し、キリンは頭を下げて水を飲むという、一見危険な行為を安全に行うことができるのです。

動物園でキリンがゆっくりと時間をかけて水を飲んでいる姿を見かけたら、それは単に喉が渇いているだけでなく、体内でこのような複雑で緻密な血圧コントロールが行われている証拠なのかもしれません。

キリンの短い睡眠時間や「立ち寝」は本当に血圧と関係があるのですか?

キリンの睡眠パターンは、他の多くの哺乳類と比べて非常にユニークです。

睡眠時間が極めて短く、1日の合計でもわずか数時間程度しか眠らないとされています。

しかも、その睡眠の大部分を立ったまま行う「立ち寝」で済ませてしまうのです。

完全に横になって熟睡する(レム睡眠を含む深い睡眠)のは、1日に合計しても数分から数十分程度に過ぎないと言われています。

この特異な睡眠スタイルは、長年、主に捕食者からのリスク回避のためだと考えられてきました。

広大なサバンナでは、ライオンなどの肉食動物が常にキリンを狙っています。

横になって深く眠り込んでしまうと、危険が迫ったときに素早く起き上がって逃げることができません。

そのため、常に警戒を怠らず、いざという時にすぐに行動できるよう、立ったまま浅い睡眠をとるようになった、という説明です。

これは確かに重要な理由の一つでしょう。

しかし近年、キリンの高血圧という生理的な制約も、この睡眠パターンに影響を与えているのではないか、という視点が注目されています。

前述の通り、キリンにとって頭の位置を大きく変えることは、血圧コントロールの観点から大きな負担となります。

横になった状態(頭の位置が低い)から、急に立ち上がって逃げる(頭の位置が高い)際には、脳への血流を維持するために血圧を急上昇させる必要があります。

この急激な血圧変動と循環系の調整は、心臓や血管にとって相当なストレスとなる可能性があります。

そこで考えられるのが、立ち寝による血圧コントロール負担の軽減です。

立ったまま眠ることで、頭部の高さがある程度維持されるため、覚醒時に急激な血圧調整を行う必要性が低減されます。

常に「臨戦態勢」に近い状態でいることが、結果的に循環器系の負担を和らげているのかもしれません。

また、キリンが数少ない横になって眠る際に見せる、首を胴体に巻き付けるような独特の姿勢も、血圧と関連付けて解釈できます。

この姿勢をとることで、頭部が心臓の高さに比較的近くなり、脳への血流を確保するための血圧の負担が軽減される可能性があります。

もちろん、立ち寝の主な理由が捕食者回避であることは依然として有力です。

しかし、キリンの体が高血圧という特殊な生理条件に適応する中で、睡眠パターンもその影響を受け、現在のユニークな形に進化したと考えるのは、非常に興味深い視点ではないでしょうか。

キリンの睡眠は、単なる休息ではなく、厳しい生存競争と生理的制約の中で編み出された、絶妙なバランスの上に成り立つ生命活動なのかもしれません。

キリンも高血圧による病気になることはあるのですか?

「キリンはあれほど血圧が高いのに、人間のような高血圧症や、それに関連する病気にならないのですか?」

これは、キリンの生理について学ぶ際に、多くの人が抱く自然な疑問です。

結論としては、キリンは人間とは異なり、高血圧が直接的な原因となる生活習慣病(動脈硬化、脳卒中、心筋梗塞、腎不全など)を発症することは極めて稀です。

これは、前述したような、強靭な血管壁、効果的な血液循環を支える皮膚構造など、高血圧環境に高度に適応した体の仕組みを持っているためです。

野生下のキリンの死因を調べても、これらの疾患が直接の原因となることはほとんど報告されていません。

しかし、これはキリンが「全く病気にならない」とか「高血圧のリスクがゼロである」という意味ではありません。

キリンの体は高血圧に「適応」しているのであって、「克服」しているわけではないのです。

その巨大な心臓や血管には、生涯を通じて常に通常よりも大きな物理的負荷がかかり続けています。

特に、飼育下で天寿を全うするキリンにおいては、加齢に伴って循環器系の問題が現れることがあります。

- 心不全: 長年の高負荷により心臓のポンプ機能が低下し、全身に必要な血液を送り出せなくなる状態。高齢の飼育キリンにおける死因の一つとして報告されています。

- 血管の変化: 加齢とともに血管壁の弾力性が多少低下したり、部分的に肥厚したりする可能性は否定できません。ただし、人間のような広範な動脈硬化とは異なります。

- その他の循環器系トラブル: まれに、血栓(血の塊)やその他の循環障害が見られることもあります。

つまり、キリンは高血圧関連の「典型的な生活習慣病」にはなりにくいものの、循環器系への負担そのものは存在し、加齢とともにそれが顕在化するリスクはある、と理解するのが正確でしょう。

野生下のキリンは、捕食、飢餓、感染症、干ばつなど、飼育下とは比較にならないほど多くの脅威にさらされており、循環器系の問題が表面化する前に命を落とすケースが多いと考えられます。

飼育技術の向上によりキリンの寿命が延びたことで、初めて明らかになってきた側面もあるのです。

キリンは、高血圧というリスクを最小限に抑える驚異的なシステムを進化させてきましたが、それは絶対的な防御壁ではなく、彼らなりの生理的な限界とバランスの上に成り立っている、ということを忘れてはなりません。

キリンの高血圧研究は、私たちの生活にどう役立つのですか?

キリンの驚異的な高血圧耐性メカニズムは、単に生物学的な好奇心を満たす対象であるだけでなく、将来の人間の医療や健康問題の解決に貢献する可能性を秘めているとして、近年、医学・生物学分野で大きな注目を集めています。

生命がどのようにして極端な生理的課題に適応してきたのかを理解することは、人間の病気のメカニズム解明や、新しい治療法の開発に繋がる貴重なヒントを与えてくれるのです。

キリンの高血圧研究が、具体的にどのような分野で役立つ可能性があるのか、いくつかの例を見てみましょう。

1. 高血圧症・心血管疾患の新しい治療戦略

世界中で多くの人々が苦しんでいる高血圧症や、それに伴う心筋梗塞、脳卒中などの心血管疾患。

キリンがどのようにして高血圧による血管や臓器へのダメージを防いでいるのか、その分子メカニズムを解明できれば、人間におけるこれらの疾患に対する全く新しいアプローチの治療薬や予防法が生まれる可能性があります。

- 遺伝子レベルでの解明: 最新のゲノム解析技術により、キリンの心臓や血管の発生・機能維持、血圧調整に関わる特有の遺伝子やその変異が特定されつつあります。例えば、心臓の線維化(硬くなること)や血管壁の修復に関わる遺伝子「FGFRL1」に、キリン特有の変異が見つかっており、これが心血管系の保護に寄与している可能性が指摘されています。これらの遺伝子の機能を制御する薬剤などが開発されれば、画期的な治療法となるかもしれません。

- 血管保護メカニズムの応用: キリンの血管壁がなぜあれほど強靭なのか、その構造や成分を模倣した人工血管の開発や、血管を強化する治療法の開発に繋がる可能性があります。

2. 慢性静脈不全や浮腫(むくみ)の治療

キリンの脚が、高い圧力にもかかわらず浮腫を起こさない「天然の着圧ソックス」のメカニズム。

この詳細を解明することは、人間の慢性静脈不全(下肢静脈瘤など)やリンパ浮腫といった、足のむくみや循環障害に悩む患者さんの治療法開発に大きなヒントを与える可能性があります。

より効果的な着圧ストッキングや治療機器の開発、あるいは体内から循環を改善する新しい治療法の発見に繋がるかもしれません。

3. 宇宙医学・航空医学への貢献

キリンの循環系は、重力に対して極めて効率的に適応しています。

この知見は、宇宙空間という無重力環境、あるいは戦闘機のような高G(重力加速度)環境にさらされる宇宙飛行士やパイロットの生理的問題を解決するためにも応用されています。

- Gスーツの開発: 戦闘機のパイロットが急旋回などで高いGを受けた際に、血液が下半身に偏って脳貧血(ブラックアウト)を起こすのを防ぐための耐Gスーツ(Gスーツ)があります。このスーツは、下半身を加圧することで血液が下がるのを防ぎますが、その設計思想には、キリンの脚部の着圧構造が参考にされたと言われています。

- 宇宙飛行士の起立性低血圧対策: 長期間の無重力滞在から地球に帰還した宇宙飛行士は、起立時に血圧を維持できずに立ちくらみを起こす「起立性低血圧」に悩まされることがあります。キリンの血圧調整メカニズムを理解することは、こうした問題への対策を開発する上でも示唆を与えます。

このように、遠いアフリカのサバンナに生きるキリンの体の秘密が、最先端の医療や科学技術の分野にまで影響を及ぼし始めているのです。

自然界の驚異的な適応から学ぶことは、私たちが抱える様々な課題を解決するための、無限の可能性を秘めていると言えるでしょう。

キリンの高血圧研究は、まさにその好例の一つなのです。

まとめ

この記事では、「キリンの血圧はなぜ高いのか?」という疑問を起点に、その驚異的な数値、高血圧が必要な理由、それを可能にする驚くべき体の仕組み、日常生活における工夫、そして最新の研究が示す未来への可能性まで、多角的に解説してきました。

- キリンの血圧は人間の約2倍と極めて高く、これは地上5メートル以上の脳へ血液を送るための必然的な進化の結果です。

- 巨大な心臓、強靭で弾力性のある血管壁、そして「天然の着圧ソックス」のような皮膚と結合組織が、この高血圧環境下での生存を可能にしています。

- 水を飲む際のワンダーネットによる血圧緩衝や、立ち寝という独特の睡眠スタイルは、高血圧と共存するための巧妙な適応戦略と考えられます。

- キリンは人間のような高血圧症にはなりにくいものの、循環器系への負荷は存在し、加齢により問題が顕在化することもあります。

- キリンの高血圧耐性メカニズムの研究は、人間の高血圧症治療や宇宙医学など、幅広い分野への貢献が期待されています。

キリンの体は、まさに自然界が生み出した驚異的な「高血圧対応パッケージ」と言えるでしょう。

その一つ一つの仕組みを知ることで、単に「首が長い動物」という印象を超えた、生命の力強さと進化の神秘を感じていただけたのではないでしょうか。

次に動物園やサファリパークでキリンに出会う機会があれば、ぜひその悠然とした姿の裏側で繰り広げられている、ダイナミックな生命活動に思いを馳せてみてください。

きっと、彼らを見る目がより一層、尊敬と感動に満ちたものになるはずです。

キリンの血圧の物語は、私たちに生命の多様性と適応能力の素晴らしさを改めて教えてくれる、貴重な一例なのです。

よくある質問 / Q&A

Q1: キリンの赤ちゃんも生まれた時から血圧が高いのですか?

A1: はい、キリンの赤ちゃん(新生仔)も、生まれた時から比較的高血圧です。

ただし、成体ほど極端に高いわけではありません。

生まれたばかりのキリンの身長は約1.8メートルほどですが、それでも他の多くの哺乳類の新生児と比べるとかなり背が高く、脳まで血液を送るために、すでに人間よりも高い血圧が必要とされます。

成長とともに身長が伸びるにつれて、血圧も徐々に上昇していくと考えられています。

心臓や血管、皮膚などの適応機構も、成長に合わせて発達していきます。

Q2: キリン以外にも、特に血圧が高いことで知られる動物はいますか?

A2: キリンほど極端な例は他に知られていませんが、一般的に体のサイズが大きい哺乳類や、活動性の高い鳥類などは、小型の動物に比べて血圧が高い傾向があります。

例えば、ゾウやサイなども人間よりは高い血圧を持ちます。

また、深い海に潜るクジラやアザラシなども、潜水時の水圧に対抗したり、体内の酸素循環を維持したりするために、特殊な循環器系の適応を持っていると考えられていますが、その血圧の詳細についてはまだ不明な点も多いです。

キリンの血圧の高さは、哺乳類の中でも際立ってユニークな特徴と言えます。

Q3: 動物園でキリンの心臓の音を聞くことはできますか?

A3: 通常、動物園で来園者がキリンの心臓の音を直接聞くことは難しいでしょう。

キリンの胸壁は厚く、巨大な心臓の音を聞き取るためには、特殊な聴診器や装置が必要になる可能性があります。

獣医師が健康診断などを行う際には聴診を行うことがありますが、一般公開されることは稀です。

ただし、キリンの体の大きさや心臓のパワーを想像することで、その力強い鼓動を心の中で感じてみることはできるかもしれませんね。

Q4: キリンの高血圧に適応する能力は、遺伝によって決まるのですか?

A4: はい、キリンが高血圧に適応するための様々な身体的特徴(巨大な心臓、特殊な血管構造、強靭な皮膚など)は、基本的に遺伝情報(ゲノム)によってプログラムされています。

近年のゲノム研究により、キリンの進化の過程で、これらの特徴を獲得するために重要な役割を果たしたと考えられる遺伝子変異が特定されつつあります。

もちろん、生まれた後の環境や栄養状態なども個々のキリンの健康状態に影響を与えますが、高血圧に耐えうる基本的な体の設計図は、親から子へと受け継がれる遺伝によって決まっていると言えます。

これは、キリンという種が長い年月をかけて進化してきた結果なのです。